女子セブンズの国内サーキットシリーズ「太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ」が進化を遂げそうだ。

「太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2025」の開催要項が3月7日に発表された。

太陽生命ウィメンズセブンズシリーズは2014年に誕生。1年目は3大会が行われ、2年目の2015年からは年間4大会の実施とポイント制による総合優勝と各大会、年間MVPの表彰を導入。以来12年、コロナ禍により年間全大会が中止された2020年を除き、毎年4大会が実施され、2016年リオデジャネイロ、2021年東京、2024年パリの五輪4大会の7人制ラグビーに出場したサクラセブンズ(女子日本代表)はもちろん、15人制ワールドカップやWXVを戦うサクラフィフティーンにも数多くの選手を輩出してきた。

サクラセブンズで活躍する谷山三菜子(日体大)

今回発表された新たな大会フォーマットの主な変化は以下の3点だ。

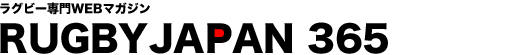

・大会実施期間を6~8月に(昨年までは4-6月が中心だった)

・シリーズ最終戦をグランドファイナルとして実施する

・入替戦を最終戦と同じ日程で実施(従来は別開催が多かった)

これらの狙いについて、日本協会の女子15人制日本代表チームディレクター兼太陽生命ウィメンズセブンズシリーズトーナメントディレクターの有水剛志氏と、女子ラグビー担当ディレクターの香川あかね氏に話を聞いた。

スケジュールについて

大会日程

まず、スケジュールについて。今年は8-9月に女子15人制のワールドカップが行われる。女子ラグビーのプロモーションの観点でいえば、その時期に大会は重ねたくはないが、それだけではない。昨年はシリーズ最終戦の花園大会がリーグワンの3位決定戦/決勝と重なったことで観客動員と報道取材/露出の機会が極端に減ってしまった。女子ラグビーは7人制/15人制を問わず報道露出が多くない。これまでは男子15人制のテストマッチとのバッティングも珍しくなかったが、今回はビッグゲームと極力重ならないよう考慮したという。

3月末現在、発表済みの国際試合日程を見れば、男子15人制日本代表の国内開催試合(マオリ・オールブラックス戦及びウェールズ戦)、女子15人制日本代表のW杯前国内強化試合(スペインとの2試合)とは重なっていない。これは両方の試合を生で見たいファンにとってもメディアにとっても朗報だ。

国内で行われる試合についてだけではない。むしろ大きいのが、セブンズワールドシリーズとのバッティング回避だ。これまで、太陽生命ウィメンズセブンズシリーズはワールドシリーズと日程が重なることがよくあった。ワールドシリーズの開催中は代表候補の合宿も行われることが多く、せっかく国内でレベルの高い大会が行われているのに、サクラセブンズ候補選手が出場できないことが多く、大会が十分に活用されてこなかった。

これについてはクラブ側からも、国内最高峰の大会と謳う以上、代表選手も出場できる時期に開催して欲しい」という声が多かったという。今季のワールドシリーズ最終戦は5月3-4日のロサンゼルス(LA)大会。その終了後に太陽生命シリーズ開幕というスケジュールが組まれることになった。

とはいえ、それも簡単なことではなかった。ひとつの要因は暑熱対策。今回の太陽生命シリーズはワールドシリーズLA大会後の6-8月に設定されたが、ちょうど酷暑の季節だ。シリーズが始まって間もない2014年と2015年には横浜大会が7月下旬に開催されたことがあるが、それ以降は概ね6月までに大会は終了していた(2023年の入替戦は8月にエコパで開催された例がある)。

香川氏によると、暑熱対策として、東京五輪で実施されたように気温の高い昼の時間にインタバルを入れること、ワールドシリーズと同様に大会登録人数を1増の13人に増やし、試合ごとのエントリー12人を都度登録する方式の導入を検討しているという。また、会場選定にあたってはインターバルのコンディション調整を鑑み、空調の効いた控え室を用意できる会場を確保。あわせて、観客の安全対策対応専任の医療スタッフも配置して、万全の暑熱対策を立てるという。

グランドファイナル制の導入

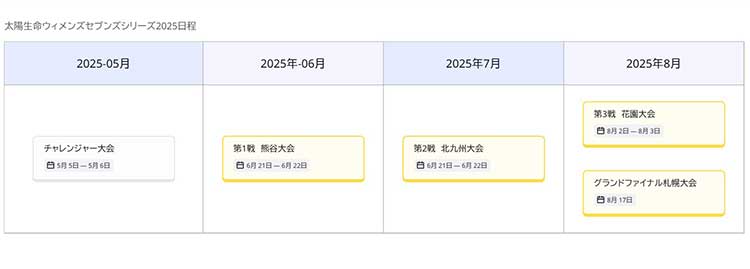

グランドファイナルのトーナメント表

次に第2のポイント、グランドファイナル制の導入だ。

有水氏は「基本的に、ワールドシリーズのフォーマットに合わせていこうということです」とシンプルにコメントした。ワールドシリーズは昨季から、最終戦で獲得ポイント上位8チームによるグランドファイナルを導入している。このフォーマットでは、前戦まで優勝あるいは3位以内入賞がゼロでも獲得ポイント8位に入っていれば、グランドファイナルの一発勝負で年間チャンピオンになれる可能性がある。従来方式(年間獲得ポイントでチャンピオンを決める方式)とグランドファイナル方式、それぞれに面白さと意義はあるが、今回は「最後まで分からない面白さ」を選択したわけだ。

なおグランドファイナルは第3戦までの獲得ポイント上位8チームによるワンデートーナメントで実施される。会場は大会初開催となる札幌の大和ハウスプレミストドーム(旧札幌ドーム)。ほとんどのチームにとっては初めての会場だろう。通常のセブンズならDAY1のプール戦で会場慣れする機会を持てるが、今回はいきなり本番(負けたら終わり)のノックアウトトーナメントに入る。ただでさえ「何が起きてもおかしくない」と言われるセブンズに、さらに不確定要素が入るわけだ。それまでの3大会でどれだけ圧勝を続けても、チャンピオンは最終戦で決まる。裏返せば、第3戦までの各大会では勝利だけでなく、最終戦に向けた成長が求められることになる。

入替戦は5月開催のチャレンジャートーナメント上位4チームが出場できる

2024年の昇格大会は北海道バーバリアンズディアナが優勝

そして第3のポイント、入替戦だ。

香川氏は入替戦フォーマットの設定について「昇格できる可能性を増やす」と意図を説明した。

昨年は入れ替え枠は「1」。5月に行われた昇格大会で優勝した北海道バーバリアンズディアナが自動昇格を決め、シリーズ4大会の総合順位で最下位となった日本経済大が自動降格となった。今回は自動昇降格をなくし、入替戦を採用。それに伴い昇降格枠を最大「4」に拡大。5月に実施する「チャレンジャートーナメント」から4チームが、8月の札幌大会で行われる入替戦への出場権を獲得する。

チャレンジャートーナメントに出場する11チームは4月11日に発表された。

アザレア・セブン

RKUグレース

鎌倉サクラウィンズ

神戸ファストジャイロ

四国大

湘南ベルマーレ

名古屋レディース

日本経済大AMATERUS

弘前サクラオーバルズ

BRAVE LOUVE

早稲田大学

この11チームが入替戦出場をかけて5月5日-6日の2日間、戦うことになる。

ただし入替戦の実施要項には少し気になる部分がある。

太陽生命シリーズには協会強化チームである「チャレンジチーム」が参戦している。

チャレンジチームは主にセブンズユースアカデミーなど高校生の有望選手で編成され、昨年の最高順位は花園大会での9位。一昨年の2023年は鈴鹿大会で7位、2022年の弘前大会では8位に入った。サクラセブンズで大学1年生ながら主力で活躍、史上最高位の4位に貢献した谷山三菜子、パリ五輪に出場した西亜利沙らはもちろん、遡ればサクラセブンズ/サクラフィフティーンのエース格である堤ほの花や松田凜日も高校生当時からチャレンジチームでシニアレベルとの実戦を経験して、フル代表へステップアップを果たした。このチャレンジチームは順位にかかわらず降格の対象とはならない。それにより、チャレンジチームが第3戦までのシリーズポイントが9~12位になった場合、昇降格枠は「3」に縮小するという。

気になるのは、それによって、昇格大会4位チームに、入替戦で昇格できる道が閉ざされるフォーマットになっていることだ。

今回の入替戦は、チャレンジャー大会1位とチャレンジを除くシリーズ最下位、チャレンジャー大会2位とチャレンジを除くシリーズ下から2番目……という具合に1対1の組み合わせを2試合行い、上位となったチームが来季のコアチームに残留または昇格する方式と発表された。そして、チャレンジャー大会4位は入替戦でチャレンジチームと対戦するが、仮に勝っても昇格の対象にはならないというのだ。つまり、5月のチャレンジャー大会で4位になったチームは、入替戦で昇格できる可能性があるのかないのか分からない状態で8月の入替戦に向けて準備しなければならず、昇格の道が閉ざされた状態で入替戦に臨まなければならない可能性がある。これはあまりに酷ではないか。

対案はいくつか考えられると思う。

ひとつは、チャレンジチームが年間ランキング9位以下になった場合は、8位のチームが入れ替わって入替戦に回る方法だ。シンプルに考えればそれが最もわかりやすいと思うが、3大会を戦って8位に入ったチームの権利を奪うのはしのびない気もする(今回の決定の要因はそこにあったようだ)。

それよりは、チャレンジチームが9位以下になり昇降格の枠が「3」になったなら、8チームから3チームを決めるトーナメントを実施すればよいように思える。チャレンジチームに初戦で敗れたチームが道を閉ざされる可能性を避けるなら、チャレンジチームは3大会終了時に9位以下になった場合、最終札幌大会には出場しないというフォーマットもありうるだろう(そもそも「残留」は決定している。試合の機会は貴重だが、チャレンジチームは大会毎に招集される選手は異なる特別招集チームだ)。

もう一点指摘したいのは、入替戦を1on1の2試合で実施することへの違和感だ。これはリーグワンの入替戦やワールドカップの予選などでも採用されていて、対戦2チーム間の優劣を決めるには適した方式だ。しかし、セブンズはひとつの大会で複数のチームと戦うこと、当日に対戦が決まった相手に対応することに面白さがある。「特定の相手に勝つための準備と遂行力」よりも「複数の相手に勝てる対応力」のほうが、世界で戦うセブンズの選手を育てるという大会の意義に合致するのではないか。当日に複数の相手から勝利すれば残留/昇格が決まる方式なら、よりセブンズに相応しいフォーマットに思えるのだ。

あるいは、昇降格枠をはじめから「3」に設定する手もある(これでトーナメントを行う場合、チャレンジャー大会1位は1回戦不戦勝というアドバンテージを得る形が考えられる)。

いずれにせよ、チャレンジャー大会4位の「宙ぶらりん問題」は解消を望みたい。チャレンジャー大会の実施は5月5-6日だが入替戦の実施は8月17日。フォーマットを修正する時間はあると思う。

あわせて今後に向け望みたいのは、下部大会の充実だ。入替戦出場権をかけたチャレンジャー大会が1大会しか行われないのは、下部チームにとって機会が少なすぎるように思う。チームによっては、協会主催の「大会」でないと母体組織から交通費の補助が出ないなどの事情があるというからなおさらだ。

これについて香川氏は「まだ正式決定ではないが」と断った上で「来年はチャレンジャー大会を複数回に増やす方向で検討している」と明かした一方で「現在は関東では関東セブンズが行われている。関西や九州でも地域大会が活発に行われるようになって欲しい」とも話した。協会が大会を増やす方向で検討しているのは嬉しい。その一方で、大会数の増加により、一部のトップ選手は1年中オフがない状態になりつつあることも「もうひとつの論点になっています」と香川氏は指摘した。多くの選手にとって試合機会の少なさが最大の課題であることは変わらないが、近年は7人制と15人制の両方かつクラブと代表の両方で試合に出続けることになり休む時間のなくなる選手も散見されている。

「7人制、15人制に専念したい選手はそうできるよう、一定の期間オフを取りたい選手は取れるよう、選択できる環境を整備することも大切だと思います」(同)

太陽生命シリーズは2014年に誕生し、これまでたくさんのサクラセブンズのみならずサクラフィフティーンの選手を育ててきた。その結果として、今年のワールドシリーズでサクラセブンズは全大会で8位以内に入り、年間総合ランキング5位という史上最高の成績を残した。改めて、上部大会の太陽生命シリーズも下部のチャレンジャー大会も、そこで勝つことだけでなく、各チームが力をつけ、選手が多様な能力を身につけられる大会であってほしい。まずは今年の大会の開幕を楽しみに待とう。

大友信彦 大友信彦(おおとものぶひこ) 1962年宮城県気仙沼市生まれ。気仙沼高校から早稲田大学第二文学部卒業。1985年からフリーランスのスポーツライターとして『Sports Graphic Number』(文藝春秋)で活動。’87年からは東京中日スポーツのラグビー記事も担当し、ラグビーマガジンなどにも執筆。 プロフィールページへ |